用途別に選ぶ!初心者でも失敗しないマイクの選び方とおすすめ3選

マイクは音声収録や通話に欠かせないツールですが、その種類や性能の違いによって得られる音質や使い勝手が大きく変わります。初心者の方にとっては、専門的な用語や多くの選択肢に迷ってしまうことも多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、マイクの基本的な仕組みや性能の違いを解説しながら、用途別の選び方や注意点を詳しく紹介します。さらに初心者でも安心して使えるおすすめマイクを厳選し、実際の設置や設定のポイントも分かりやすく解説します。

これからマイクを購入したい方や、より良い音質を求めている方は、ぜひ参考にしてください。

1.マイクの仕組みと性能を決めるポイント

マイクは音声を電気信号に変換する仕組みを持つデバイスで、その性能や仕組みの違いによって用途や使用感が大きく異なります。適切なマイクを選ぶには、まず基本的な構造や特徴を理解し、使用する環境や目的に合った製品を選定することが重要です。

ここではダイナミック型とコンデンサー型の仕組み、そして指向性の違いについて詳しく解説します。

ダイナミック型マイクの特徴と活用シーン

ダイナミック型マイクはシンプルで堅牢な構造を持ち、多くの用途に適した汎用性の高いマイクで、初心者からプロまで幅広いユーザーに支持されています。

基本的な構造と仕組み

ダイナミック型マイクの内部には音波によって振動する「振動板」と、その振動を利用して電気信号を発生させる「コイル」が組み込まれています。この仕組みは「電磁誘導」と呼ばれ、音波のエネルギーを直接的に電気信号に変換することで、シンプルかつ安定した性能を発揮します。

そのような構造から電源供給が必要ないため手軽に使用でき、特に外出先や電源環境が限られる場所での利用に適しています。

またシンプルな構造で衝撃に強いため、長期間使用しても故障しにくいのが大きな利点です。

音質とノイズ耐性

ダイナミック型マイクは耐久性だけでなく、音質面でも「低域に強い」、「ノイズの軽減」といった強みを持っています。

ダイナミック型マイクは中低域をしっかりと拾える特性があるため、男性ボーカルやドラム、ギターアンプの収録に向いています。

また指向性が強いため、周囲のノイズを効果的にカットでき、ライブ会場や騒がしい環境でも欲しい音だけをクリアに録音できます。

活用シーンと具体例

ダイナミック型マイクは、その特性を活かしてさまざまな用途で活用されています。

ライブパフォーマンス

ダイナミック型はステージ上での使用に最適です。アーティストが激しく動いても壊れにくく高音圧にも耐えられるため、ボーカルや楽器の音をしっかり拾います。

屋外イベント

耐久性が高く環境音の影響を受けにくいダイナミック型マイクは、屋外イベントやスピーチでも使用されています。風や雑音が多い場所でもクリアな音を収録できるのが特長です。

家庭用カラオケや配信

シンプルな構造と手頃な価格から、家庭用カラオケや初心者の配信者にも人気です。特にノイズが気になる環境では、単一指向性のダイナミック型が役立ちます。

選び方のポイント

ダイナミック型マイクを選ぶ際には以下の点を考慮しましょう。

指向性の確認

多くのダイナミック型マイクは単一指向性ですが、製品によってその範囲や精度が異なるため、用途に応じた指向性を選ぶことが重要です。

音圧レベルの対応力

ドラムやギターアンプなどの大音量を扱う場合は、耐音圧性能が高い製品を選びましょう。

価格と耐久性のバランス

初心者の場合、まずはコストパフォーマンスが高い製品を選び、使い慣れてきたら上位モデルへの移行を検討するのも良い選択です。

コンデンサー型マイクの特徴と選ぶ際のポイント

コンデンサー型マイクは繊細でクリアな音質を実現するため、音楽制作やプロ仕様の録音環境で幅広く使用されています。その仕組みや特性を理解することで、適切な用途に応じた製品を選べるようになります。

高感度な音声収録の仕組み

コンデンサー型マイクは、振動板と固定電極の間に発生する静電容量の変化を利用して音を電気信号に変換します。この仕組みにより、微細な音や広い周波数帯域を正確に拾うことが可能です。

特に高音域の再現性が優れており、楽器やボーカルの微細なニュアンスまで捉えられるため、レコーディングスタジオや配信環境で重宝されています。

また人間の耳が聞き取れる音域(約20Hz〜20kHz)をほぼ網羅し、それ以上の周波数も記録できる製品が多いのが特徴です。

活用シーンと具体例

コンデンサー型マイクは、高音質が求められる用途でその性能を発揮します。

スタジオ録音

歌や楽器の録音に最適です。特にボーカルやアコースティックギターなど、細やかな音の表現が必要な場面で使用されます。

配信やポッドキャスト

音声配信やポッドキャストでは、リスナーに高品質な音を届けるために使用されることが多いです。ノイズを抑えつつ、滑らかな音声を提供できるのが強みです。

会議やオンライン通話

高感度でクリアな音を拾えるため、プロフェッショナルな印象を与えたいビジネスシーンでも利用されています。

必要な電源供給(ファンタム電源)

コンデンサー型マイクを使用する際には、外部からの電源供給が不可欠です。これを「ファンタム電源」と呼び、多くの場合オーディオインターフェースやミキサーから供給されます。

ファンタム電源は通常48Vが主流ですが、対応する機材でないと動作しないため、購入前に機材の互換性を確認する必要があります。

また最近ではUSB接続のコンデンサー型マイクも増えており、この場合はファンタム電源が不要で、パソコンやタブレットに直接接続できます。

選ぶ際の注意点

高性能なコンデンサー型マイクを選ぶ際には、以下のポイントを考慮することが大切です。

ダイアフラムのサイズ

ダイアフラム(振動板)のサイズによって音の特徴が変わります。

ラージダイアフラム型は低音が豊かで、温かみのある音を再現可能であり、ボーカル録音に最適です。

一方、スモールダイアフラム型は高音域の再現性が高く、素早い音の変化を正確に捉えられるため、楽器収録に適しています。

ノイズ耐性

高感度である反面、周囲の雑音や反響音も拾いやすいため、静かな録音環境が必要です。吸音材や防音パネルを用意することで、性能を最大限引き出すことができます。

価格帯と用途

コンデンサー型マイクは高性能である分、価格も高めです。初心者の場合は手頃なエントリーモデルから始め、慣れてきたらプロ仕様の製品にステップアップするのがおすすめです。

指向性が異なるマイクの種類とその用途

指向性とは、マイクがどの方向からの音を拾いやすいかを示す特性です。指向性の違いにより、用途や性能が大きく異なります。

単一指向性

単一指向性のマイクには正面の音を集中的に拾う特性があり、さらに周囲のノイズを防ぐ効果があります。

そのため、スピーチや楽器の単体収録に最適です。例えば配信者が使用する場合、部屋の反響音や周囲の雑音を抑えることができます。

無指向性

無指向性のマイクは全方向の音を均等に拾う特性を持つため、会議やインタビューなど、広い範囲の音をカバーする必要がある場面に適しています。また自然音や環境音を収録する際にも使用されます。

双指向性

双指向性のマイクには前後2方向の音を拾う特性があり、対面での対談やデュエット録音などで活躍します。例えばインタビュアーと被インタビュアーの音声を1本のマイクで収録する際に便利です。

2.音質だけじゃない!マイク選びで見落としがちなポイント

マイクを選ぶ際に音質だけに注目しがちですが、実際にはそれ以外の要素も非常に重要です。接続方式やノイズ管理、耐久性、サイズなどの細かな違いを把握することで、使用環境や用途に最適なマイクを選ぶことができます。

そこでここでは、見落とされがちなポイントを深掘りし、マイク選びに役立つ知識を紹介します。

USB接続とXLR接続の違いを徹底解説

マイクの接続方式には大きく分けて「USB接続」と「XLR接続」があります。それぞれの特徴を理解し、用途に応じた選択をすることが重要です。

USB接続

USB接続はパソコンやタブレットに直接接続できるため、初心者にとって非常に扱いやすい選択肢です。特別な機材が不要で、接続後すぐに使用できる「即時性」が魅力です。主にオンライン会議、ウェビナー、ライブ配信に適しています。

メリット

・ドライバー不要で即座に使用可能。

・コンパクトで手頃な価格の製品が多い。

デメリット

・音質はプロ仕様に比べて劣る場合がある。

・拡張性が低く、複数マイク使用が難しい。

XLR接続

XLR接続はプロフェッショナルな音質が求められる場面で使用される接続方式です。オーディオインターフェースやミキサーを経由することで、クリアで高品質な音声を得ることができます。

メリット

・高音質でノイズ耐性が高い。

・音声調整の幅が広く、プロ仕様の機材と互換性がある。

・複数マイクを同時に使用可能。

デメリット

・初期投資が必要(オーディオインターフェース、ケーブルなど)。

・接続や設定に一定の知識が求められる。

ノイズキャンセリング機能付きマイクの選び方

ノイズキャンセリング機能は、音声のクリアさを左右する重要な要素です。この機能の性能や仕組みを理解しておくことで、目的に合った製品を選びやすくなります。

アクティブノイズキャンセリング(ANC)

アクティブノイズキャンセリングは、外部のノイズを打ち消す逆位相の音を生成する技術です。

特に通話や配信環境で、周囲の雑音を抑えながら声を明瞭に届けたい場合に有効で、オンライン会議での使用や雑音が多いオフィス、公共スペースでの使用に適しています。

パッシブノイズキャンセリング

パッシブノイズキャンセリングは、マイク本体の物理的構造によって環境音を遮断する仕組みです。

マイクの筐体やフォームカバーがこの役割を果たし、屋外イベントやライブパフォーマンス、さらにシンプルな雑音軽減が求められる場合に適しています。

屋外利用に適したマイクの耐久性チェックポイント

屋外で使用する場合、マイクの耐久性は非常に重要な要素です。気候や環境の影響を受けるため、防塵や防水性能を重視する必要があります。

防塵・防水性能(IP規格)

屋外用マイクを選ぶ際は、IP規格を確認しましょう。IP67のような高い規格を持つマイクであれば雨やほこりに強く、厳しい環境でも安心して使用できます。

素材と構造

耐久性の高い金属製ボディを持つマイクは、衝撃や長時間の使用にも耐えられます。

一方軽量性を重視したプラスチック製マイクは、持ち運びには便利ですが、耐久性は劣る場合があります。

風防やウィンドスクリーン

屋外では風によるノイズが大きな課題です。専用の風防を装着することで風切り音を大幅に軽減できます。特にインタビューや環境音の録音で効果を発揮します。

設置スペースに合わせたサイズとデザインの重要性

設置スペースや運用方法に応じたマイクの選定も重要です。マイクのサイズやデザインが適切でないと、使用時に不便さを感じることがあります。

ラベリアマイク(ピンマイク)

小型でクリップにより衣服に固定できるため、プレゼンやインタビューに最適です。目立ちにくく、移動しながら使用できる点が魅力ですが、周囲の音も拾いやすいため、静かな環境での使用が推奨されます。

卓上マイク

デスクトップ環境で使用する場合は卓上マイクが便利です。配信者や会議での使用に適しており、スタンド付きで安定感があります。設置する際には、デスクスペースに合わせたコンパクトな製品を選ぶと良いでしょう。

吊り下げ型マイク

吊り下げ型は天井や壁に取り付けることでスペースを有効活用でき、会議室やスタジオでの固定設置に便利です。ただし、設置には工事が必要な場合があるため注意が必要です。

3.マイクを最大限活用する方法

マイクを購入しただけではその性能を十分に発揮できない場合があります。適切な設置や設定、さらに周辺機器との連携を行うことで音質を大幅に向上させることが可能です。また用途に応じた工夫を加えることで、より快適な使用感を得られるでしょう。

そこでここでは、初心者でも取り組みやすい方法からプロ仕様のテクニックまで詳しく解説します。

音質向上のための基本的な設置方法

マイクの設置は音質に直結する重要な要素で、不適切な設置による振動やノイズは、音声の品質を大きく損ないます。

以下のポイントを押さえて、設置の工夫をしましょう。

ショックマウントで振動を防ぐ

ショックマウントは机や床から伝わる振動を吸収し、マイクが拾う不要なノイズを軽減します。

特にタイピング音や机を叩いた音が入りやすい配信や録音環境では必須のアクセサリです。

ポップフィルターの効果的な使用

「パ行」や「バ行」による破裂音を防ぐためにポップフィルターを使用しましょう。

これによって録音や配信時にリスナーが不快に感じる音を防ぎます。マイクの前に10cm程度の距離を空けて設置すると効果的です。

反響を抑える設置環境の工夫

マイクを壁際や窓際に設置すると、反響音が増える可能性があります。吸音材や防音カーテンを使用して反響を抑え、クリアな音声を得られる環境を整えましょう。

マイクの向きと高さの調整

マイクは話し手の口元に向け、角度や高さを適切に調整することが重要です。

これによって声をしっかりと拾い、ノイズを減らすことができます。

設定で音質をカスタマイズするコツ

マイクの性能を最大限に引き出すには、適切な設定が欠かせません。基本的な調整やソフトウェアの活用で、理想的な音質を作り出すことができます。

ゲイン調整のポイント

ゲインは、マイクが拾う音の感度を調整する機能です。

音量が小さすぎると聞き取りにくく、大きすぎると音割れを起こします。最適なゲイン設定を見つけるには試し録りを行い、音割れせず十分な音量が得られるポイントを探りましょう。

イコライザー(EQ)の活用

イコライザーを使うことで、音域を調整して好みの音質に仕上げることができます。

高音域の強調は声を明瞭にし、クリアな印象を与えたいときに有効で、低音域の強調は深みや温かみのある音を求める場合に適しています。

無料の音声編集ソフト(例:Audacity)やマイク専用の設定アプリを活用することで、初心者でも簡単に調整可能です。

ノイズゲートの活用

ノイズゲートは、一定以下の音量をカットする機能です。周囲の雑音や機械音が気になる場合に使用すると、録音や配信のクオリティが向上します。

リアルタイムモニタリング

ヘッドホンを使用して自分の音声をリアルタイムで確認することで、設定の問題やノイズの混入を早期に発見できます。これにより、録音中のトラブルを未然に防げます。

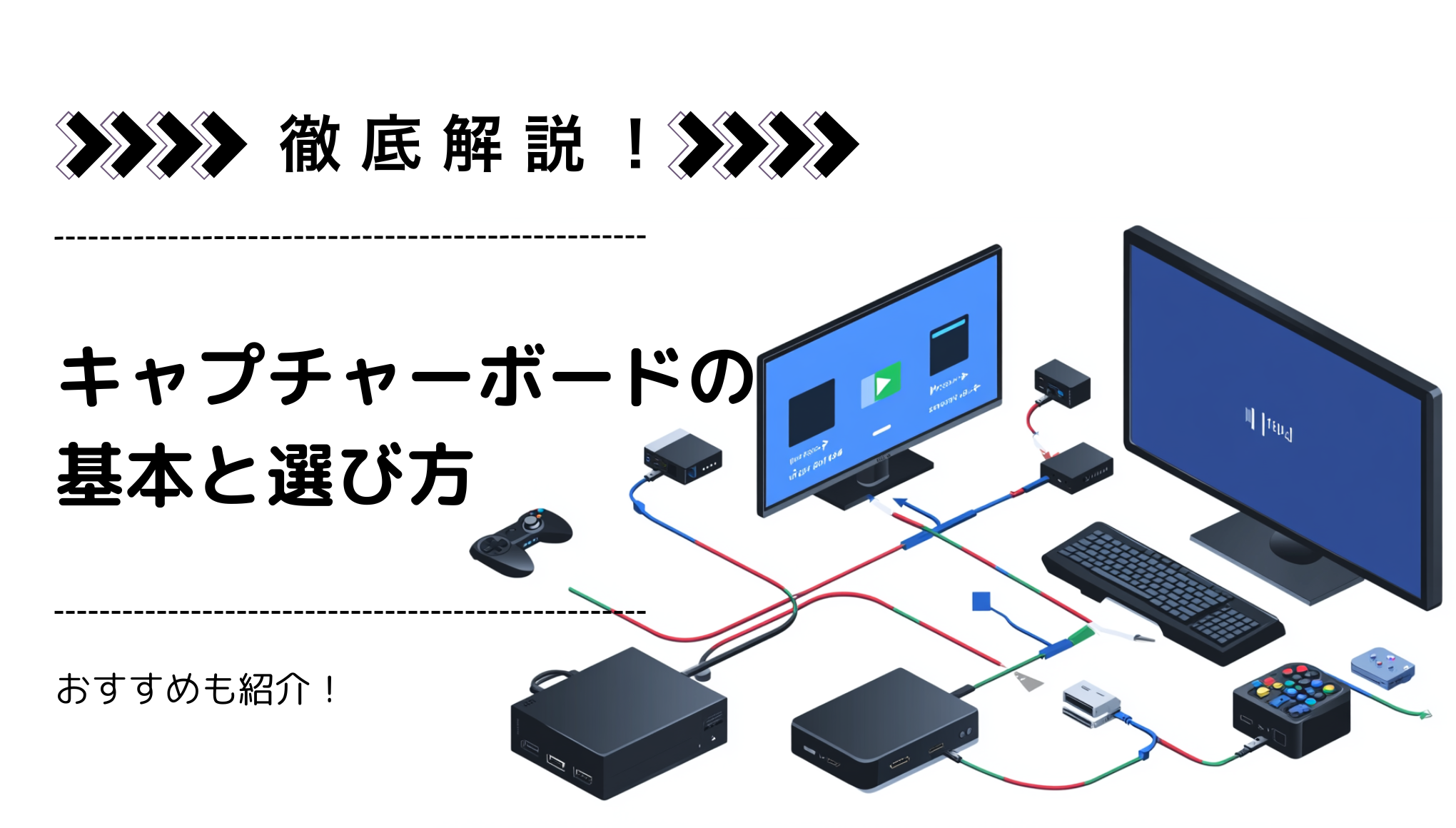

デバイスとの連携で広がる可能性

マイクを他のデバイスや周辺機器と組み合わせることで用途が広がり、さらに便利に使用できます。

以下の方法を参考に、マイクの可能性を引き出しましょう。

スマホやタブレットとの接続

USB-CやLightning対応のマイクを使うことで、スマホやタブレットに直接接続できます。これによって外出先での録音やライブ配信が手軽に行えるようになります。例えば、インタビュー収録や動画制作、リモート会議に有効です。

オーディオインターフェースを活用

XLR接続のマイクを使用する際には、オーディオインターフェースが必要です。

これによってマイクからのアナログ信号をデジタル信号に変換し、パソコンや他のデジタル機器で利用可能になります。高音質で録音する場合や、複数のマイクを使用する際に特に便利です。

周辺機器との組み合わせ

ミキサーはライブパフォーマンスやポッドキャスト収録で複数の音声をミックスし、音量や音質を細かく調整するために欠かせない機器です。

ヘッドホンはリアルタイムで音質をモニタリングし、ノイズや音割れを即座にチェックすることで、録音のクオリティを向上させます。

また録音後の音声を高音質で再生できるスピーカーは、仕上がりを確認して最終調整を行う際に有効です。

これらの周辺機器を適切に組み合わせることで、より完成度の高い音声制作が可能になります。

専用ソフトウェアやアプリの活用

マイク専用のアプリやソフトウェアを使うと、イコライザーの設定やノイズ抑制機能を簡単に操作できます。初心者にもわかりやすいUI設計のものを選ぶとよいでしょう。

4.初心者でも失敗しないおすすめマイク3選

初めてマイクを選ぶ際は、自分の用途に合った製品を選ぶことが重要です。しかし種類が豊富でどれを選べばよいか迷うことも多いでしょう。

ここでは初心者でも使いやすく、用途ごとに特化したおすすめマイクを3つ厳選して紹介します。

Blue Yeti: 初心者に最適なオールラウンドモデル

出典:Logitech G公式サイト(https://www.logitechg.com/en-us/products/streaming-gear/yeti-premium-usb-microphone.988-000100.html?utm)

引用:Blue Yeti

おすすめポイント

・多彩なピックアップパターン

・Blue VO!CEフィルターとエフェクト

・内蔵ショックマウント

Blue Yetiは、配信や録音に最適なUSB接続のプレミアムマイクで、プロフェッショナルな音質を手軽に実現できるのが特徴です。

単一指向性、双指向性、無指向性、ステレオの4つのピックアップパターンを搭載しており、配信、ポッドキャスト、音楽録音、インタビューなど幅広いシーンに対応します。

またBlue VO!CE機能を利用することで音声フィルターやエフェクトを簡単に適用し、リスナーに魅力的な音声を届けることが可能です。

さらに内蔵ショックマウントが振動やノイズを軽減し、クリアで明瞭な音質を実現します。

スタイリッシュなデザインと使いやすいUSB接続により、初心者からプロまで幅広く支持されるモデルです。

Audio-Technica ATR2100X: コスパ抜群の万能モデル

出典:Audio-Technica公式サイト(https://www.audio-technica.com/en-us/atr2100x-usb?utm)

おすすめポイント

・USBとXLRのデュアル出力

・高音質なダイナミック型マイクロホン

・ヘッドホン端子搭載でリアルタイムモニタリング可能

Audio-Technica ATR2100Xは、初心者からプロまで幅広く対応する多機能なダイナミック型マイクです。

このモデルはUSBとXLRの両方に対応しており、パソコンへの直接接続だけでなく、プロフェッショナルな音響機器とも簡単に接続可能です。ダイナミック型の特性により滑らかで自然な音質を提供し、ポッドキャスト、配信、音楽録音など多岐にわたる用途に活躍します。

さらにマイク本体にヘッドホン端子を備えており、リアルタイムで録音音声をモニタリングできるため、音質や音量の調整が容易です。

手頃な価格ながら耐久性にも優れており、長期間の使用にも適しています。

Audio-Technica ATR2100x-USBは、コストパフォーマンスと多用途性を兼ね備えたマイクをお探しの方に最適な一台です。

Shure MV7: 専門性を求める方への最適解

出典:Shure公式サイト(https://www.shure.com/ja-JP/products/microphones/mv7d)

引用: Shure MV7

おすすめポイント

・USBとXLRのデュアル出力

・ボイスアイソレーション・テクノロジー

・ShurePlus™ MOTIVアプリとの連携

Shure MV7は、プロフェッショナルな音質と使いやすさを両立したダイナミック型マイクです。

USBとXLRのデュアル出力に対応しており、パソコンへの直接接続からプロ仕様の音響機器との接続まで、多様な用途で活躍します。

独自のボイスアイソレーション・テクノロジーを搭載しており、バックグラウンドノイズを効果的に排除し、声をクリアに収音することが可能です。

さらにShurePlus™ MOTIVアプリと連携することで、オートレベルモードやEQ設定などの調整が簡単に行え、初心者でも理想の音質を手軽に実現できます。

ポッドキャスト、配信、録音といったさまざまなシーンで活用できる高性能なマイクです。

5.まとめ

この記事では、マイクの基本的な仕組みや性能の違いを解説しながら、用途別の選び方や注意点を詳しく紹介しました。

マイク選びは用途や環境に適した製品を選ぶことで、音質や使いやすさが大きく向上します。ダイナミック型やコンデンサー型、指向性などの基本的な仕組みを理解し、接続方式や耐久性、設置場所といったポイントも考慮することが重要です。また設置や設定を工夫して周辺機器と組み合わせることで、マイクの性能を最大限に引き出せます。

さらにBlue YetiやAudio-Technica ATR2100X、Shure MV7といったおすすめモデルを参考にすれば、初心者でも失敗せずに自分に合ったマイクを選ぶことができます。

ぜひ本記事を参考に自分の目的や環境にぴったりの一本を見つけて、快適な音声環境を整えてください!